Geschichte Gräfenhains in Zahlen

7. Mai 1248

Nach langen Streitigkeiten zwischen Böhmen und dem Meißner Hochstift, wurde 1213 damit begonnen, eine Grenze festzulegen. Vertreter beider Länder waren mehr als ein Jahrzehnt damit beschäftigt,

geografische Grenzmerkmale zu ermitteln. Am 7. Mai 1248 wurde eine entsprechende Urkunde durch die Unterschrift von Wenzel I. Přemysl (Bild links) von Böhmen endlich gültig. Bezeichnet als

Ecksteine des Budissiner Landes wurden u. a. der Fluß Pulsnitz, das Tiefental, sowie der heute als Keulenberg bekannte Radewitz.

Quelle Text: Handbuch der Geographie, Statistik und Topografie des Königreiches Sachsen von Albert Schiffner; Leipzig bei Friedrich Fleischer, 1840

Quelle Bild: Codex Gelnhausen

1309

Gräfenhain wird im Jahre 1309 als Greuinhain erstmalig urkundlich erwähnt.

"Margarethe, Tochter Otto’s Burggr. von Donin (Burggraf Otto von Dohna; Anm. d. Admin.), verheirathet an Bernhard von Pulsnitz. erhält von diesem seine Markgräfliche Dresdensche Lehen Hoykendorf, Dytwinsdorf, Newendorf, Bernhardesdorf, Vollunge, Grevinhain, Klocozowe, und seine Allodial-Besitzung Mitilbach zur Wiederlage, und wird zum Markgrafen Friedrich zu Dresden damit beliehen. 9. Oct. 1309."

Quellen: Geschichtliche Nachrichten vom Geschlechte Stillfried von Rattonitz herausgegeben von Rudolph Stillfried,

Grafen von Alcántara; I. Band; Königliche Geheime Ober-Hofdruckerei (R. Decker), 1860

1349/1350

„Nr. 14; Item Henricus de Kamencz habet in feodo a domino Groz-Lüchtechow und ein Vorwerk zu der Helle unde sechs Hufe zu Grawinhain“ (Seite 28)

„Gräfenhain (Grawinhain, Grefindorf = Grefinhain, Gevenhain [Districtus Dresdensis]) Df. SO. bei Königsbrück N. Dresden (393°): III 14; V 49, 62, Anm. 37 (Seite 463)

Quelle: Das Lehnbuch Friedrichs des Strengen, Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen, 1349/1350

1350

„Die Vettern Zcasla et Dipoldus de Schonenvelt wurden 1350 belehnt mit dem „festen“ Schloss, dem dabei gelegenen Dorf mit 37 Hufen Land, zwei Waldstücken, dem Dorf Liga, dem Vorwerk Ponickau mit 20 Hufen, dem Freigut Cunnersdorf mit vier Hufen, Thiendorf, Dammhain und den beiden Mühlen dort, dem Freigut Mühlbach mit Mühle sowie dem halben Dorf Gräfenhain bei Königsbrück.“

Landschaften in Deutschland; Werte der Deutschen Heimat; Großenhainer Pflege: eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Großenhain und Radeburg; Dietrich Hanspach, Haik Thomas Porada; Böhlau Verlag Köln Weimar, 2008.

1378

Die Gemahlin Syffrid's von Schonfeld erhält von Markgraf Friedrich dem Strengen unter anderem das Dorf "zu der Lomenicz, das Dorf Greuenhain" und den "Pfefferzins zu Kungispruge" als Leibgedinge geliehen.

Quelle: Geschichte des Geschlechtes von Schönberg, Bernhard von Schönberg, Giesecke & Devrient, 1878 u. StA Dresden Cop. 27 Bl.. 94 b.

1429

Hussiten sind in die Lausitz eingefallen und brennen Städte und Dörfer nieder. Neben Bischofswerda und Pulsnitz brennen auch Dörfer bis zum westlich gelegenen Königsbrück.

Quelle Text: Martin von Bolkenhain; Von den Hussitenkriegen in Schlesien und der Lausitz;

Herausgegeben von Hoffman von Fallersleben; Görlitz, 1839

Quelle Bild: Das Buch von Kaiser Sigismund; Hagenau 1440

1500 - 1590

Die von Schönbergs besitzen das Rittergut Gräfenhain.

Quelle: http://www.familie-von-schoenberg.de/geschichte/download/Besitzungen_der_Familie_von_Schoenberg.pdf (abgerufen am 30.03.2016)

Bild-Quelle: Von Unbekannt - BSB München, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8961001 (abgerufen am 30.03.2016)

1551

Seit 1551 gehört Gräfenhain zusammen mit den Dörfern Ockrilla und Höckendorf zum Kurfürstlichen Amt Laußnitz und zählt 23 besessene Mannen (Bauernhöfe), 2 Häusler, 20 Inbewohner und 14 Hufen

Quelle: Georg Bartisch: sächsicher Schnitt- und Wundarzt im 16. Jahrhundert; Holger G. Dietrich, Hermann Hausmann, Jürgen Konert; Drei-Kastanien-Verlag, 2009

1564

Kurfürst Johann Georg I. erwirbt das Amt Laußnitz "...mit den darzu gehörigen Vier Dorffschafften, Alß Laußnitz, Grävenhain, Höckendorff undt Ockrüll..."

Quelle: Zur Geschichte der Feststellung und Kennzeichnung von Eigentums- und Herrschaftsgrenzen in Sachsen; Diplomarbeit von Frank Reichert am Geodatischen Institut der Technischen Universitat Dresden, Lehrstuhl fur Bodenordnung und Bodenwirtschaft; 6. August 1999

1592

Das Rittergut Gräfenhain wird 1592 verkauft und zum Vorwerk erhoben. Es gehörte bis dahin denen "von Carlowitz".

(Information nicht gesichert)

1636

Der Galgenbaum – Darstellung von Kriegsgräueln nach Jaques Callot (1636)

Etwa 4000 schwedische Soldaten besetzen Königsbrück. Auch die umliegenden Gemeinden werden von den kriegerischen Quälereien nicht verschont. In den Folgejahren werden die Schweden immer wieder die Gegend heimsuchen und die "Ernten ruinieren".

Quelle: Neue sächsische Kirchengalerie; Die Diözesen Bautzen und Kamenz; Die Diözese Kamenz, Die Parochie Königsbrück; Georg Buchwald, Strauch, 1905.

Bildquelle: commons.wikimedia.org/wiki/File%3AThe_Hanging_by_Jacques_Callot.jpg/ gemeinfrei, abgerufen am 22.03.2015

1665

Das "Brauwesen des Schenken" zu Gräfenhain wird in den Akten des Finanzarchivs erwähnt.

Quelle: Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden; Bestand 10036 Finanzarchiv; Loc. 41508, Rep. 59, Lit. D, Nr.

2127.

1665

Hanns Caspar aus dem Winkel, Kommandant in Alt-Dresden, wird als Besitzer des zum Vorwerk Laußnitz gehörenden Dorfes Gräfenhain genannt. Als Gegenwert werden 5000 Gulden angegeben, die der Obrist

aus seinem Sold bestreitet. Als Nachfolger steht der Steuerkassierer Heinrich Schüler fest.

Quelle: Hauptstaatsarchiv Dresden; Bestand 10036, Finanzarchiv; Loc. 37314, Rep. 59, Lit. D, Nr. 2127.

1666

Der Laußnitzer Verwalter Andreas Uschner erbt ein Rode- und Wiesengrundstück an der Mühle in Gräfenhain.

Quelle: Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden; Bestand 10036, Finanzarchiv; Loc. 37767, Rep. 43, Laußnitz, Nr.

0006.

1713

Das Vieh des Kammerherrn und Reichenbacher Rittergutsbesitzer Ernst Ferdinand Knoch auf Elstra, wird widerrechtlich durch Gräfenhainer Wald und Forst getrieben. Die Gräfenhainer legen darauf Beschwerde bei Gericht ein.

Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, 10064 Amt Radeberg, Nr. 0399

1716

Bau der Pulsnitzbrücke.

Quelle: Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 50009 Oberamt/Oberamtsregierung 1659 - 1743, Nr. 445, Oberamtsberichte (Nachtrag), (Bl. 150-151)

1718

Die Bauern und Gärtner der Ortschaften Laußnitz und Gräfenhain verweigern die Unterstützung bei der Reparatur des Königsbrücker Kirchturmes.

Quelle: Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den Jahren 1635 - 1720, Josef Leszczycnski; Domowina Verlag, 1964

1732

Bewaffnete Ausschreitungen zwischen den Bewohnern der Gemeinden Gräfenhain und Reichenau, Koitsch und Reichenbach wegen umstrittener Viehwege und der Abholzung von Bäumen, am 14. Januar 1732.

Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, 10064 Amt Radeberg, Nr. 0160

1733

Ernst Ferdinand Knoch auf Elstra klagt gegen Christoph Kühn und andere Gräfenhainer wegen der Nutzung einer strittigen Schafweide und der Ernte des darauf befindlichen Heus.

Außerdem wird Kühn und Konsorten der Raub von Schafen des Kammerherrn angelastet.

Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, 10064 Amt Radeberg, Nr. 0112 und 113

1737

"

VII. Das Amt Radeberg mit Laußnitz, hat 8 Schriftsassen, 1 Amtsassen, 23 Dörfer ... 5. Gräfenhayn, ein Amtsdorf"

Quelle: Geografischer Schriften Sechster Theil. Enthält: Die Geografischen Einleitung und Beschreibungen verschiedener Länder des Nieder- und Obersächsischen Kreises; Weißenburg im Nordgau, bei Johann Georg Friedrich Jakobi, 1737

1743

Im Jahr 1743 wird beim Besitzer des Gutes Gräfenhain, Johann Isaak Bürger, die Holznutzung in Obergräfenhain durch die Geheime Kriegsrätin Schüßler beantragt.

Quelle: Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden; Bestand 10036 Finanzarchiv; Loc. 38954, Rep. 18, Radeberg, Nr.

0130.

1745

Friedrich II. (der alte Fritz) kommt am 14. Dezember 1745 mit seinen Leuten nach Königsbrück. Die Schlesischen Kriege stehen kurz vor ihrem Ende. Schon am nächsten Tag findet die alles entscheidende Schlacht bei Kesselsdorf statt, die Fürst Leopold von Dessau für ihn führt. Am 18. Dezember 1745 zieht Friedrich II. siegreich in Dresden ein.

Quelle: Geschichte der Mark Brandenburg oder Brandenburgisch-Preußische Regenten- und Volksgeschichte; II. Teil; Von Friedrich II. bis Friedrich Wilhelm II.; Karl Friedrich Tzschucke; Flittnersche Buchhandlung Berlin, 1821.

Bildquelle: „Hohenfriedeberg - Attack of Prussian Infantry - 1745“ von Carl Röchling - Scan by AlexvonF, (Nach einem Gemälde von Röchling, aus:Svensen, Konungarnas tidehvarf, Norrköping 1913). Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hohenfriedeberg_-_Attack_of_Prussian_Infantry_-_1745.jpg#/media/File:Hohenfriedeberg_-_Attack_of_Prussian_Infantry_-_1745.jpg

1756

"Vor einigen Tagen hat ein Dienst-Knecht zu Gräfenhayn bey Königsbrück seine schwangere Braut, deren Eltern die Heyrath nicht zugenben wollten, des Abends, als sie beyder aus der

Spinn-Gesellschaft nach Hause gehen wollten, mit ihrem eigenen Leigs-Gürtel erwürget."

Quelle: Münchner Zeitungen von denen Kriegs- Friedens- Staats- und anderen Begebenheiten inn- und außerhalb des Landes. Dienstag 29. März 1756

1776

Johanne Christiane Schüßler auf Obergräfenhain bei Königsbrück führt Klage gegen den kurfürstlichen Kammerprokorator wegen streitiger Holznutzung.

Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, 10084 Appellationsgericht, Nr. 10777

1816

"Gräfenhain, Gräfenhayn, unmittelbares Amtsdorf im Meißner Kreise, in dem mit dem Amte Radeberg combinirten Amte Laußnitz, dicht an der Oberlausitzer Gränze, ½ Stunde südl. von Königsbrück entfernt gelegen. Es wird, ohne daß es zwei besondere Dörfer bildet, in Ober- und Niedergräfenhain eingetheilt; Niedergräfenhain ist das eigentliche Amtsdorf, aber Obergräfenhain blos ein amtssässiges Rittergut mit einer Mühle von 3 Gängen. Das Dorf enthält 17 Hüfner, 3 Halbhüfner und 5 Häusler, welche 16 Hufen 3 Ruthen und 60 Stücke Zugvieh besitzen. Sie sind nach Königsbrück eingepfarrt."

Vollständiges Staats- Post- und Zeitungs-Lexikon von Sachsen, enthaltend eine richtige und ausführliche geographische,

topographische und historische Darstellung aller Städte, Flecken, Dörfer, Schlösser, Höfe, Gebirge, Wälder, Seen, Flüsse etc. gesammter Königl. und Fürstl. Sächsischer Lande, mit Einschluß des

Fürstenthums Schwarzburg, des Erfurtischen Gebietes, so wie der Reußischen und Schönburgischen Besitzungen; August Schumann; Verlag: Gebrüder Schumann, Zwickau; 3. Band, S. 377; erschienen

1816

1818

J. G. Ende wird in Gräfenhain geboren. Er wird 1840 in der Inspection und Pfarrei St. Afra zu Meißen als Schullehrer eingestellt.

Quelle: Kirchlich Statistisches Handbuch für das Königreich Sachsen, Dritter Nachtrag vom Jahr 1840, Seite 38

1818

Friedrich Traugott Henack auf Ober-Gräfenhain bei Königsbrück wird am 20.07.1818 in den Adelsstand erhoben. Henack war vorher Melzer und Brauer in Berthelsdorf. Noch im Jahr 1818 erwirbt er

das Herrenhaus Döbra in Oßling.

Quellen: Genealogisches Handbuch des Adels; Verlag Ostsee, C. A. Starke., 1984 (Seite 112) und

http://www.freizeit-objekte.de/objk_dru.php?ta=1&aa=0&ID=01-920-66 (abgerufen am

19.02.2015)

1822

Am 1. Oktober 1822 werden "die in der Heide gelegenen oberelbischen Kirchspiele" zur Ephorie Radeberg geschlagen. Dazu gehören neben Gräfenhain u. a. Laußnitz, Glauschnitz und

Stenz.

Quelle: Die Ephorie Radeberg; Verlag von Arwed Strauch; Leipzig, 1905.

1824

Karl Gottlieb Traugott Großmann, geboren 1807 in Berbisdorf, wird Kinderlehrer in Gräfenhain. 1826 wird er nach Lindenau versetzt.

Quelle: Chronik; Das Amtsdorf Naundorf von Adolf Schruth; 1931

1830

Carl Eduard Frenzel, geb. 1812 in Königsbrück, ist 1830 bis 1832 Lehrer in Gräfenhain.

Quelle: Rammings kirchlich-statistisches Handbuch für das Königreich Sachsen; Neunte Ausgabe; Dresden,

1868

1832

"Carl Gottfried August Hoffmann, 1832 Lehrer in Gräfenhain bei Königsbrück, geb. 1813 in Radeberg."

Quelle: Rammings kirchlich-statistisches Handbuch für das Königreich Sachsen, Dresden, 1868, neunte Ausgabe, Seite

93

1838

"Bei Patrimonialgerichten haben Anstellung erhalten:.. Herr Adv. Johann Aug. Förster zu Königsbrück im Monat Nov. 1838 beim G. zu Obergräfenhain, Amtsbez. Laußnitz"

Quelle: Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung: Zunächst für das Königreich Sachsen, Band 2; Leipzig, Druck und Verlag Bernhard Tauchnitz jun.; 1839

1840

„Niedergräfenhain (Amtsdf.; 1834 = 35 H und 195 E.) bildet mit Obergräfenhain (im Ortsverz. als Dorf bezeichnet; unterm das. Hauffe’schen RGute; 1834 = 14 H. und 97 E.) den Gesamtort Gräfenhain (urkdl. Greuen- oder Grawinhain, wahrscheinlich nach dem Camenzer Burggrafen; gepfarrt nach Königsbrück, doch mit eigener Schule; 1754 = 20 Bauern mit 16 ¼ Hufen) ist ein altes Zubehör von Laußnitz, hat eine ansehliche Mühle mit Säge und Hirsenzeug, und liegt NWlich unterm Hubrig; ½ Stück SOlich von Königsbrück. 1349 lag Gräfenhain in Dresdner Pflege, war Markgrafenlehn, und unter Die von Schönfeld und v. Camenz getheilt.“

Quelle: Handbuch der Geographie, Statistik und Topographie des Königreiches Sachsen von Albert Schiffner; Leipzig bei Friedrich Fleischer 1840; Seite 558

Nebenschule zu Gräfenhain: Der Schullehrer Hoffmann ward Schulmeister in Sacka (Insp. Großenhain) Schullehrer.

Quelle: Kirchlich-statistisches Handbuch für das Königreich Sachsen oder Verzeichniß der in dem Königreiche Sachsen angestellten

Geistlichen, Schulmeister, Schullehrer, Cantoren aller Confessionen; 1840

Kirchschullehrer Carl Gottlob Krause, geb. 1818 in Königsbrück, ist von 1840 bis 1843 Lehrer in Gräfenhain bei Königsbrück.

Quelle: Ramming's Kirchlich-statistisches Handbuch für das Königreich Sachsen; Carl Ramming; Verlag der Ramming'schen Buchdruckerei, 1859

1843

Julius Erdmann Robert Kretzschmar, geb. 1822 in Königsbrück, ist ab 1843 Lehrer in Gräfenhain.

Quelle: Ramming's Kirchlich-statistisches Handbuch für das Königreich Sachsen; Carl Ramming; Verlag der Ramming'schen Buchdruckerei, 1859, Seite 19

1847

Schulvicar K.W. Schreiter wird zum Schullehrer in Gräfenhain ernannt.

Quelle: Privil. Zittauisches topographisches, biographisch-historisches monatliches Tagebuch Monat Januar 1847 , Seite

152

1848

Advokat Carl Ludwig Teichmann aus Dresden, wird als Verwalter des Gerichtes in Obergräfenhain im Amtsbezirk Laußnitz eingesetzt.

Quelle: Wochenblatt für merkwürdige Rechtsfälle in actenmäßigen Darstellungen aus dem Gebiete der Justitzpflege und Verwaltung

zunächst für das Königreich Sachsen; Neunter Jahrgang 1849; Leipzig; Verlag von Bernh. Tauchnitz jun.; (S. 232)

1850

Die Schmiede wird am 25. Mai 1850 von seinem Besitzer Johann Gottlieb Heyer zum Kauf angeboten .

Quelle: Die Sächsische Dorfzeitung; Ein unterhaltsames Wochenblatt für den Bürger und Landmann; Redigiert von Friedrich Walther, Zwölfter Jahrgang 1850; Verlag Heinrich und Walther, Dresden

1853

Schullehrer Karl Wilhelm Schreiter in Gräfenhain erhält 300 Thaler Beneficiengeld auf das Jahr, welches vom Staatsminister von Lindenau zur Unterstützung erblän-

discher Schullehrer angewiesen wurde.

Quelle: Deutsche Allgemeine Zeitung vom 11. Januar 1853

1856

Herr Theodor Weber in Gräfenhain heiratet Fräulein Amalie Jäger in Königsbrück.

Quelle: Deutsche Allgemeine Zeitung vom 30. April 1856

1857

Gräfenhain leistet gemeinsam mit anderen Ortschaften, Unterstützung nach einer verheerenden Brandkatastrophe in Langebrück.

Quelle: Die Sächsische Dorfzeitung; Ein unterhaltendes Wochenblatt für den Bürger und Landmann; Redigiert von Friedrich Walther;

Zwanzigster Jahrgang 1858; Verlag von Friedrich Walther; (Seite 55)

1859

Herr Hermann Seidel in Schulhaus Gräfenhain bei Königsbrück heiratet 1859 Fräulein Auguste Laukon.

Quelle: Deutsche Allgemeine Zeitung vom 30. August 1859

1888

Die erste erreichbare Telegrafenstation wird am 1. September 1888 in Königsbrück mit dem sogenannten Stadtfernnetz Berlin-Dresden freigeschaltet.

Quelle: Teltower Kreisblatt; 2. Oktober 1888; Seite 7/8

1918

Das Mitglied der Volkskammer der DDR, Horst Bischek wird 1918 in Gräfenhain, Kreis Kamenz, geboren. Er war Abgeordneter in der dritten Wahlperiode, von 1958 bis 1963.

Quelle: Dokumentation der Zeit, Bände 181-191, Deutsches Institut für Zeitgeschichte, Institut für

Internationale Politik und Wirtschaft, 1959.

1931

Um auf einen eventuell bevorstehenden Bürgerkrieg vorbereitet zu sein, beschließt 1931 die Leitung der Arbeiterwehr Untergau Dresden, eine größere Menge an Sprengstoff zu beschaffen. Genossen der

Arbeiterwehr Meißen werden damit beauftragt. So kommt es in der Nacht vom 25. zum 26. September zu einem Einbruch im Steinbruch Jänichen. Zwei der vier Einbrecher übersteigen den

Zaun, um aus dem Pulverlager Sprengsalpeter, Ammonit und Sprengkapseln zu holen. Mehr als vierzig Kilo müssen abtransportiert werden. 1935 werden Kameraden der Arbeiterwehr wegen Hochverrats vor

Gericht gestellt. Im Zuge der Ermittlungen, wurde auch der Sprengstoffdiebstahl in Gräfenhain aufgeklärt.

Quelle: Meißner Heimat, Eine Familiengeschichte im 19. und 20 Jahrhundert; Volker Thomas; epupli GmbH Berlin; 2014

1947

Brand eines Lagerschuppens für Laub (Einstreu) auf dem Grundstück Kaiser.

1958

Der Gasthof Gräfenhain hat ein bewegendes Schicksal hinter sich. 1958 stand er, wie so oft, zum Verkauf. Noch in den 80er Jahren war er in Betrieb. Der Saal jedoch wurde nur noch in der siebziger Jahren vereinzelt zu Veranstaltungen geöffnet, wie Kinderfasching oder Kleintierschau. Irgendwann wurde geschlossen, um zur ehrgeizigen Modernisierung auszuholen, die leider nie von Erfolg gekrönt war und heute als Investruine die Ansicht des Ortes gestaltet.

Quelle: Neue Zeit; Donnerstag,14. August 1958; Jahrgang 14; Ausgabe 187, Seite 7

1966

Auf dem heutigen Grundstück Auf dem Hügel 3 wird eine Scheune durch Brand beschädigt.

1974

Die Scheune auf dem Grundstück Keulenbergstraße 29 brennt aus.

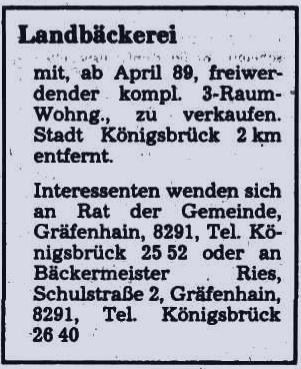

1989

Ab 1989 steht die Bäckerei in Gräfenhain zum Verkauf. Jahrzehntelang war sie in Familienbesitz, zuletzt betrieben von Bäckermeister Horst Ries, welcher das Geschäft von der Familie seiner Ehefrau weiterführte.

Quelle: Neue Zeit; Donnerstag, 29. Dez. 1988, Jahrgang 44, Ausgabe 307, Seite 7

2013

50 Jahre Dorffest Gräfenhain

Foto: Doreen Pappritz